――「核物質」に関しては、人類にとっての最大の脅威は、稼働中の原子力発電所です。次いで、原子力空母と原子力潜水艦です。地下のサイロで待機している核弾頭も、脅威には違いありませんが、それらは人為的に点火されないかぎり爆発することはありません。核大国間の平和が保たれているあいだは、脅威のレベルは、1ランク下になります。稼働中のものは、すでに「点火」されています。その安全は、運転要員と制御システムが、必要なエネルギーの供給も含めて健全である、という限りにおいて保証されているに過ぎません。それが当てにならないことは、アメリカのスリーマイル島、旧ソ連のチェルノブイリ(現ウクライナ)、そして日本の「もんじゅ」の事故で立証されています。設計そのものの欠陥も露呈しました。

原子力発電所の、立地環境の安全性も何一つ保証されていません。活断層についてのこれまでの知見が貧弱であったことが、阪神・淡路大震災で判明しました。まして、これからの直下型巨大地震は、近い地質時代に繰り返し活動したという、活断層上だけで起こるとはかぎりません。さらに、全世界の431基(1996年末)のほとんどが海岸に立地しているので、たとえば50メートルの津波がくれば、ひとたまりもないでしょう。そのクラスの津波がありうることは、パプア・ニューギニアの地震津波で立証されました。また、河川のそばにあるものは、大洪水による危険があります(1995年9月20日に、ロシアのコラ半島の潜水艦基地で、数隻の原子力潜水艦の原子炉が、メルトダウン[炉心溶融]直前まで行くという事故がありました。原因は、基地に供給している電力が誤って遮断されたためでした。炉の制御システムが、エネルギー供給に依存している怖さを象徴した事故でした)。

(〔02〕=『混迷の星(1999年7月)風雲舎』第10章:プラネタリー・クリーニング)

カテゴリー: awakening

【目覚めの手帳(第1話)】タスマニアの羊

――もし、GNP(国民総生産)をどこまでも増やすこと、すなわち経済の規模を成長させ続けることしか、資本主義経済のもとで各国の国民が幸福を得る手段がないとすれば、人類の未来は暗澹(あんたん)たるものになる。

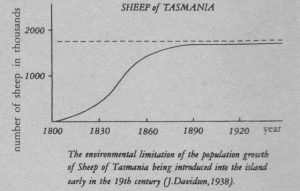

最もうまく事が運んだ場合、1800年から1935年にかけて記録されたオーストラリア領タスマニア島の羊のように、島の容量の限界まで個体数が増えた後は、増減なくほぼ一定の固体数が維持されるようになる。人類にとって、タスマニア島は地球であり、羊の個体数は経済の規模、すなわち「人口×1人当りGNP」である。

しかし、このような経過は、地球人類の性向から判断すると、現実には起こりそうもない。現在の傾向が変わらなければ、その経過は、人間の経済活動によって、地球の環境容量が、その限界を越えた後も風船のようにギリギリまで膨らみ続け、ある日突然のカタストロフィ(大破局)を迎えるという形になるであろう。

人間は羊と違って、経済活動を通じて消費と排出を行い、適切な制御手段を持たないまま、その規模をどこまでも拡大しようとする。これは、地球の「寛容の限度」を試す企て、すなわち「地球への挑戦」である。

現実に、地球と地球人類は既に限界点を越えてしまった、という認識では科学者たちの 報告は一致している。すなわち、地球温暖化をもたらす「温室効果ガス」の主体である二酸化炭素の排出量は、森林や海洋など自然が吸収・処理できる限度を、すでに30年以上前に突破している。その結果、「大気中の濃度」が果てしなく増え続けて、地球の気候システムへの危険な影響の兆候が観測されつつある。

これから導かれる結論はきわめて明白である。すなわち、温室効果ガスの排出量を現在のレベルより大幅に削減し続けない限り、地球を安定化させることはできない。その削減の幅は、二酸化炭素では、最も少ない見積もりでも、50%以上である。

ところが、1992年の「地球サミツト(環境と開発に関する国連会議)」で実際に合意されたのは、2000年以降において温室効果ガスの排出量を1990年のレベルに「安定化」させることである。この排出量は、その時点までに把握された最大値であり、それを維持すれば足りるのなら、そもそもこの問題は起こらなかった。

これは歴史に残る「虚構」であるが、よく言われるように、大勢の人を長期間、欺き続けることはできない。いわんや、地球の現実は、それとは無関係に進行する。各国政府は、 設定すべき目標を取り違えている。

いわゆる「バブル経済」崩壊後の日本の消費の状況は、この問題に一条の光を投げかけている。

鋭敏な経営者のなかには、これまでのように景気循環でそれを説明することの限界を感じ、何かが本質的に変わり始めていることに気づいている人が少なくない。

もし「経済システム」と「エコシステム(地球環境)」がそれぞれ独立した、互いに無関係な体系だとすれば、消費者がいま節約を心掛けるのは間違っている。GNPの約6割を占める個人消費が伸びなければ、経済は成長することができない。企業活動が縮んで、昇給もままにならない。雇用にも影響する。税収が落ちて、行政サービスが低下し、財政の実質赤字が拡大する。輸入が増えず、国際収支の黒字がますます膨らむ。

この「悪循環」から離脱するために、政府は、ひとつのことだけをやればよい。それは、 政府公報によって、「賢明でない」消費者の誤りを指摘する大々的なキャンペーンを張ることである。そして、清貧に走ってはいけない、ライフスタイルを元に戻さなければならない、と告げることである。

現実には、消費者としての個人の行動に、混乱があるとは思えない。前記の二つのシステムが不可分であり、表裏一体であることは、むずかしい説明はなくとも、毎日の生活のなかで実感しないわけにはいかない。人間の経済活動の規模と内容とが、今やそこまで拡大したのである。消費者は、この現実についての、それぞれの理解と判断にもとづいて行動しているだけである。

混乱があるのは、むしろ行政の方である。それは、日本だけではない。一方で、景気対策のため個人消費を活性化しなければならないと言い、他方で地球環境を守るためにライフスタイルを省エネ・省資源型に変えなければならないと言う。一人の人間がこれを矛盾なく受け入れ、具体的な行動に現わすことができるであろうか。

現実の世界では、すべてのものが連関し、ひとつの巨大な体系となっている。その一部だけを切り出して、うまく治めていくことは不可能に近い。人間が便宜的に区分けした学間体系や政治・経済・社会機構が、抜き難い「分離思考」を醸成してしまったが、それは現実世界のメカニズムまで変えるものではない。確かなことは、もはや「分離思考」ではやっていけない時代が到来したということである。

少し頭を冷やして世の中をみれば、そのような「連関」に気づいて「意識の変革」を遂げた人びとが、じわじわと増えつつあることが分かる。このような人びとが、社会の「変化する部分」の担い手であり、その最も影響力のある行為が、消費についての意思決定である。この動きは、ひとつの方向に進み続け、決して元へ戻ることはないであろう。これが、日本の「バブル経済」にかかったブレーキの原動力である。

これからは、個人が消費を通じて行う自己表現を、行政や企業の思惑で変えることは、ますます困難になるであろう。むしろ経済の規模と内容は、消費者としての個人の、自発的な意思の集積として規定されるようになるであろう。

これは、近代資本主義経済の歴史のなかで、革命的ともいえる変化である。消費水準が経済の外で決まり、これまでの、金融や財政主体の経済政策でコントロールすることができない「未到の世界」への突入、すなわち「シフト」である。それは、人びとの意識のレベルでの「シフト」すなわち「意識革命」の、直接的な反映でもある。

この傾向の延長から「新しい時代」に入っていくには、「分離思考の壁」を越えなければならない。現在の政治・経済・社会の混迷、矛盾、苦境の根源には「分離思考」がある。

混乱の「創出」の責任は、経済学者にもある。経済政策への提言などで、「地球の事情」を無視した主張が平然と行われている。それを忘れていない「フリ」をして、ついでに「言及」することはあっても、具体的な提案の中に生かされているわけではない。この間題は、これまでの経済理論が答を出せないテーマであり、経済のダイナミズムを拘束する要素であるから、避けて通るにこしたことはない、ということになる。

一方、科学者や環境問題に真剣に取り組んでいる人には、経済は厄介な代物に映る。とりあえず棚上げにして、専門分野の枠の中での主張にとどまる。

現実の世界は、「すべてはひとつ(ワンネス)」である。経済をその固有の世界で動かそうとしても、もはや意図するようには動かない。「分離思考」に別れを告げ、すべてを俎上(そじょう)に載せて、全く新しい視占から眺めてみなければ、正しい答は出てこない。

新しい視点は「連関の視点」である。「地球からの視点」ということもできる。そこに立てば、あらゆる「時代の課題」についての一貫した答を得ることができる。とりわけ「地球との共生」を図りながら、それぞれの地域に根差した豊かで快適な生活を実現し、雇用を維持し、国際貢献を果たしていく道が示される。それが、取りも直さず「新時代への処方筆」となる。

(〔01〕=『タスマニアの羊(1993年11月)春秋社』序章)